ぼくはインターン医師の時、Sir Charles Gairdner Hospital の救急科で働いていた。その時の話は過去の記事を読んでいただきたいが、救急科には毎日、ひっきりなしのドラマが待っている。魑魅魍魎といっても過言ではない救急科の変化は、ぼくのように体内時計が他の人よりも遅く進んでいる人間には過度のストレスがかかる。その反面、自分の Comfort Zone から常に出て仕事をしているため、自分の成長を強く感じられるという利点もある。これは、レジデント医師として働いた Joondalup Hospital の救急科でも同じであった。

出典:ABC

Joondalup Hospital の救急科には、あらゆる症例を持つ方が来院する。というのも、Joondalup Hopsital の救急科は、内科、外科だけでなく、精神科、産婦人科、小児科の患者さんの対応を行っているからだ。また、Joondalup Hospital の救急科は西オーストラリア州で一番大きい救急科で83個のベッドが用意されている。記憶か正しければ、オーストラリアで3番目に大きな救急科だったと思う。

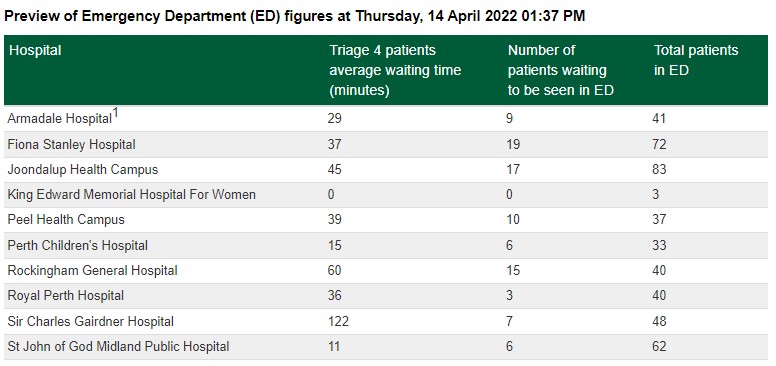

出典:Government of Western Australia

事実、Joondalup Hospital の救急科のほうが、Sir Charles Gairdner Hospitalの救急科よりも、たくさんの人間ドラマに出会うことができた(ような気がする)。女性に性転換したいけど家族から認められないから太っといロープで自殺しようとした10代の患者さん、救急科のベッドで双子を流産された30代の女性、頭を30針ほど塗ったアルコール依存症の9歳の男の子、性的虐待のトラウマをベッドで再体験しながら苦しむ60代の女性、などなど例を挙げればキリがない。そんな中でも、ぼくの中で心に残っているのはA君だった。

その日は、Joondalup Hospital の救急科史上で最も患者さんが多い日で、その日だけで380人の患者さんが救急科に来院した。ぼくはいつものように、足りない頭を頑張って使いながら、患者さんのケアにあったっていた。そして、患者さんと患者さんの合間に休みを取ることもできず、次の患者さんの臨床状況と居場所をコンピューターで確認した。

A君は4歳の男の子で、救急科そばにある隔離ベッド(陰圧室)でお母さんと医者が来るのを待っていた。ぼくは陰圧室の前で感染症対策の保護具を身に着けながら、陰圧室のガラスドアから中を観察した。A君は陰圧室のベッドに横たわりながら、激しい咳を繰り返していた。A君のお母さんはベッドのそばの椅子に座りながら携帯で誰かとしゃべっていた。

ぼくはその光景に若干の違和感を覚えながらも、陰圧室の中に入っていった。A君が見るからに辛そうだったので、ぼくは自己紹介だけして「A君大変そうだから、お母さんと話をするね」と言って、お母さんからA君の容態の変化を聞いた。

お母さんの話だけを聞くと、ウイルス性の風邪かな、と思うようなものだったが、A君の容態があまりにも話と合わないとぼくは感じていた。そして、お母さんに「Aちゃんはこれまでどのようなワクチンを打たれましたか?」と聞いた。その一言を聞いた瞬間、お母さんは「ワクチンは、人の自由を奪う政府の取り組み。そんなものは打っていない」と吐き捨てるように言った。ぼくは再確認するように「赤ちゃんの時から何のワクチンも打っていないのですか?」と聞いた。「打つわけないでしょ」と顔を真っ赤にして怒っていた。

ぼくは陰圧室のカーテンを閉めて、Aちゃんの身体検査をおこなった。

出典:Wikipedia

A君は麻疹にかかっていた。

麻疹(別名はしか)は、麻疹ウイルスによって起こされる急性熱性発疹性感染症である。発疹が麻の実のように見えることが名前の由来となっている。その感染力はとても高く、飛沫感染によって広まっていく。

麻疹(英語 Measle)はワクチンで予防できる病気で、オーストラリアでは生後12か月と18か月にワクチンを打つ。オーストラリアのワクチン接種率は高いものの、様々な理由でワクチンを接種できない・しない子供たちが麻疹のアウトブレイクを起こすことがある。

A君が救急科に来た時には、病気がかなり悪化していた。そして、A君はてんかんを救急科で起こし、Perth Children’s Hospital の小児科集中治療室に運ばれていった。

コロナウイルスのワクチン接種に反対するグループに、「個人の自由の保護」を主張する人が多くいる。ワクチンを打つのも打たないのも個人の自由であるべきだ。その自由を守ることのほうが重要だ、と。A君のお母さんも同じような考えを持っていた。

A君がかかっている麻疹は、ワクチンを打っていれば苦しむことがない病気のはずだった。ワクチンを打っていれば、A君はこれから何年も生きて自由を謳歌できるはずだった。A君のお母さんが信じている「人の自由」も、ワクチンを打っていればこそ守ることができるものだった。

それでも、A君は、ワクチン接種反対派が誤解して利用する「自由の保護」の対価として、あっけなく死んでいった。